- カルチャー

現場に出ても困らない!イロハを身に着けよう「EDS流のITインフラエンジニア新人研修とは」

はじめに

エクシオ・デジタルソリューションズのブログをお読みいただいている皆様、こんにちは。IT基盤本部 金田です。

今回は筆者が担当しているITインフラエンジニア職種の新人研修の内容についてお話したいと思います。

ICT業界においては新卒社員をはじめとする若手エンジニアの人材育成をどのように推進していくかは大きな課題になっていると感じています。

各社、様々な考え方があるものかと思いますが、当社での新人研修の取り組みについて企画・運営する側の視点からお伝えできればと思います。

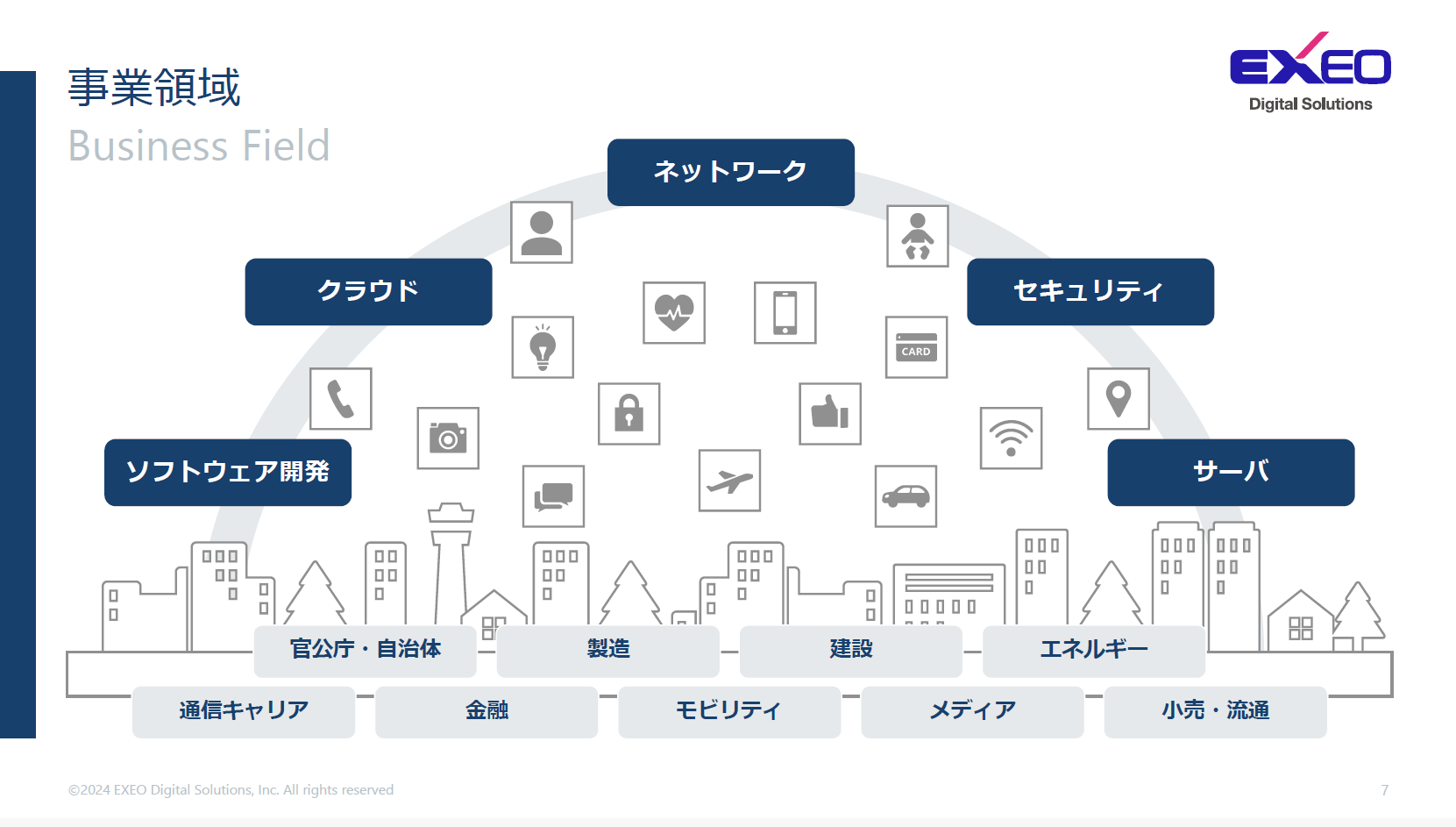

ITインフラエンジニアの役割とは?

当社のITインフラエンジニアは、通信インフラ・社会インフラを支えるシステムの開発やITインフラの構築を通じて社会を支える重要な役割を担っています。多種多様なシステムの安定稼働を確保し、その生産性を向上させることに寄与しています。

エンジニア研修における育成の課題とは

当社でITインフラエンジニアとして働き始める新卒社員の多くは、学生時代にネットワーク・サーバ機器などを扱った経験がなく、入社後に初めて知る・触れる社員がほとんどとなります。

このブログを見ている方は様々な年齢層の方がいるかと思いますので、皆さん改めて想像してみてください。

新入社員が研修を終えて、いざ実務を行い始めた際の心情はどのようなものなのでしょうか?

「実際の現場で働くことにワクワクする」という人もいると思います。一方で「通用するのか不安だな」という風にも感じられるのではないでしょうか。

研修期間で基本知識のイロハを学んだだけで即実務に立ち向かっていくというのは、RPGで例えるなら、初期装備でボスに立ち向かうような心許なさがあると思いませんか。もちろん、中にはそんな状況を楽しめる強者や鋼の心をお持ちの方もいるかと思います。

私も研修担当をしていて、研修期間という限られた時間のなかで受講者へ満遍なく知識が全て伝わりきる、必要な経験を網羅的に体験してもらうことは難しいと感じています。

昨今の技術トレンド・ニーズの入れ替わりが激しい渦中においては、むしろ、新人研修期間という短いスパンだけで区切るのではなく、長く続くエンジニアキャリアを各人がサバイバルできるよう、あらゆる状況下において問題・課題を思考し、解決までの手法を考え実行に移る、そんな自己課題解決型人材への遷移を促していくことが必要と考え始めました。

知識を扱える人材になってほしい

そのため、弊社の新人研修では「基礎知識の習得+自律的な人材への遷移」という目標を掲げています。

ITインフラ職種に必要となる基礎的な知識の取得の習得後、NW・サーバ・クラウドなど各技術領域の研修カリキュラムの設計については、できるだけ手を動かす、自分で考える、それでも悩めばさらに周囲を巻き込んで考えてみる、というようにトライアンドエラーに時間をかけられるように個人・グループ形式での演習中心に構成されています。

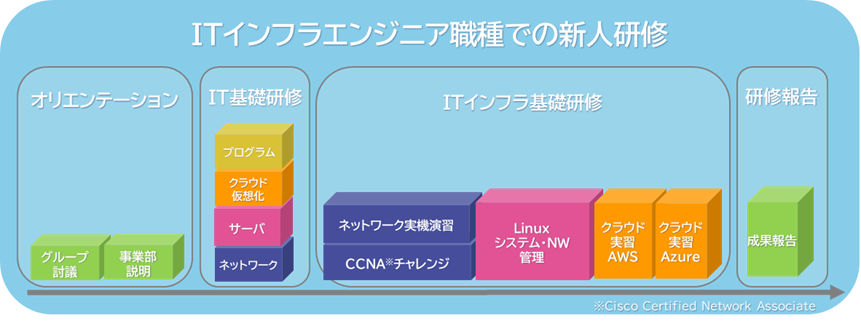

カリキュラムの紹介

新卒社員向けには約3か月間の技術研修カリキュラムを提供しております。

IT基礎知識の勉強後は、各技術領域の演習メインでの研修カリキュラムやNW初学者の登竜門としても広く知られるCCNA(Cisco Certified Associate)の資格取得にチャレンジと多種のカリキュラムを通じてITインフラエンジニアの基礎領域の習得を演習を通じて目指していきます。

IT基礎研修

「ネットワーク」「サーバ」「クラウド」「プログラム」などのITインフラエンジニアとして前提となる基礎知識を身に着けていきます。

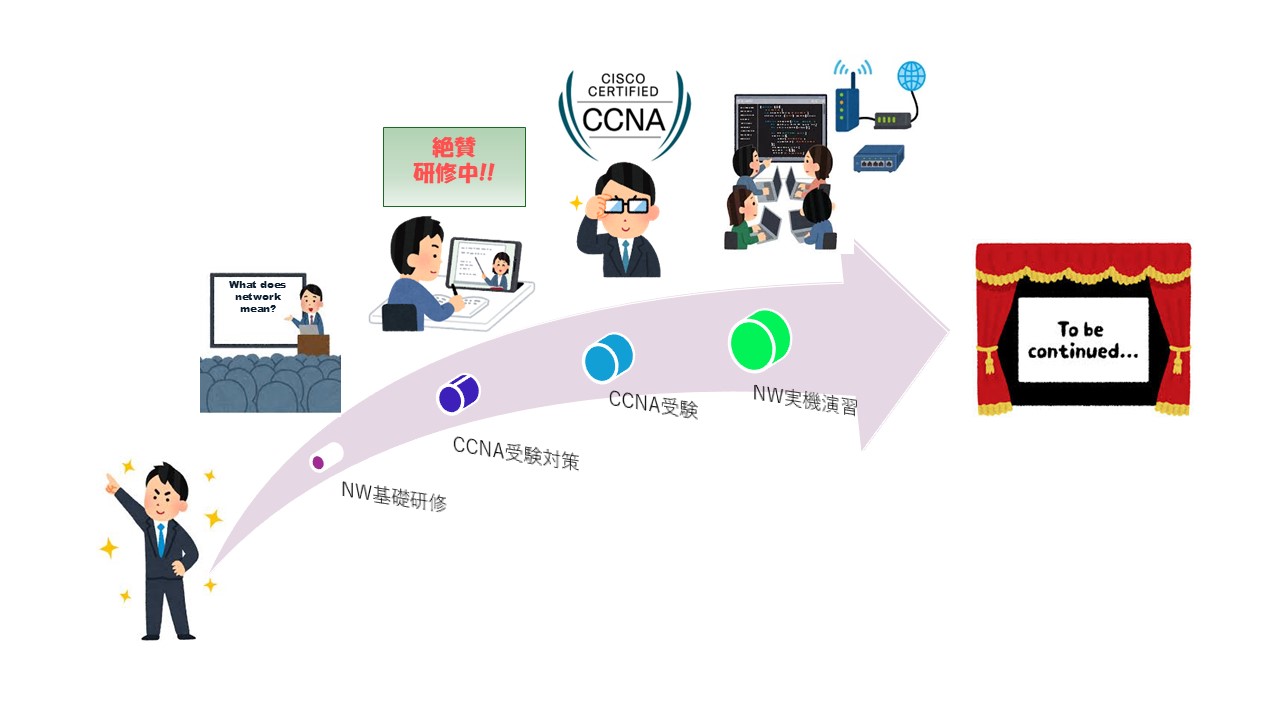

CCNAチャレンジ

講義、ハンズオン、ラボ、および自習を組み合わせながら、小規模な IPv4 および IPv6 ネットワークの導入、運用、構成、および検証方法について学習を行い、最終的にCCNA試験対策を行い、取得までを目指します。

NW実機演習

ルータ・スイッチを利用してCCNAの出題範囲に即したハンズオン演習課題を用いNW設計・構築手法やトラブルシューティングスキルの向上を目指します。

Linuxシステム・ NW管理基礎

仮想環境を含むサーバシステムの基本操作とシステム管理知識や運用手法を身につけます。

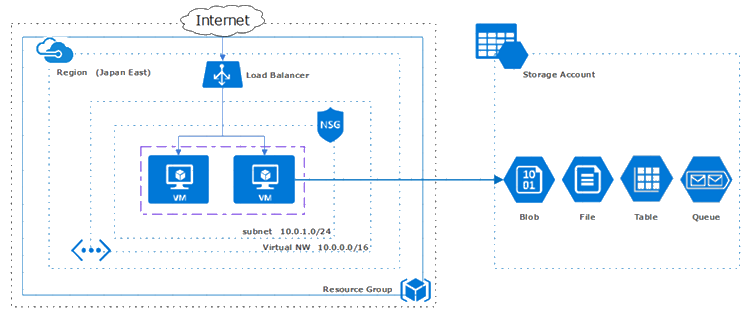

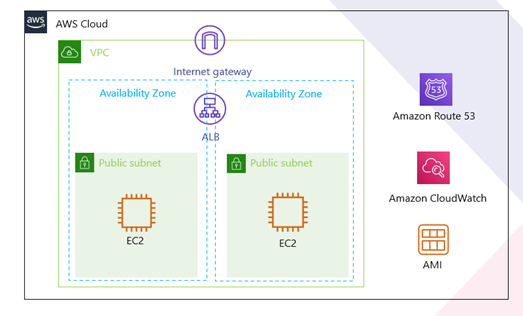

クラウド実習(AWS / Azure)

クラウド検証環境を利用してパブリッククラウドサービスを利用したインフラシステム設計・構築を体験し、その流れを体得します。

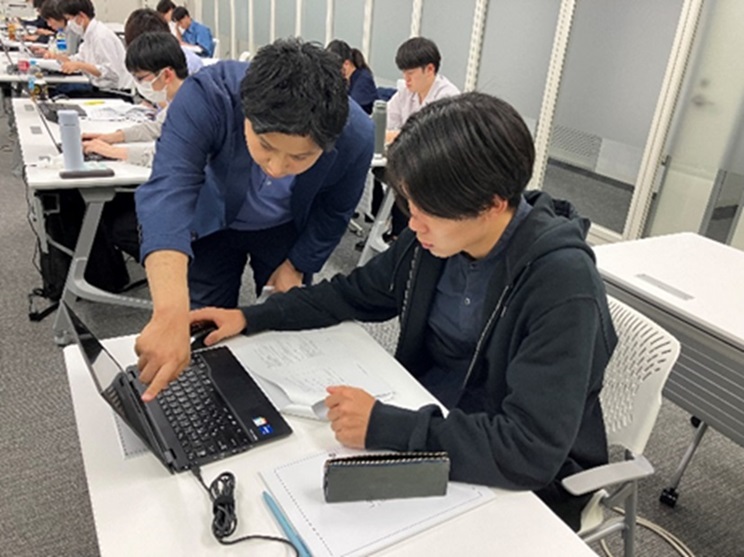

先輩社員によるサポート体制

カリキュラムは、3か月間という短い期間を濃密に過ごしていただける内容になっているかと自負しています。しかし、演習中心に設計をしていく中で、新入社員の受講成果を高めるために考慮するべき点もあります。

実際に研修を受け始めた新入社員と話してみると、「いきなりネットワークやサーバ、クラウドを勉強したてで演習課題を渡されて困ったら自己解決できるようになれといわれても・・・何から始めればいいんですか?」というような反応をされることが多々あります。

それは、そうなりますよね...

考える前に動けと言われても、経験や知識が不足している状態では何から進めればいいのかと悩んでしまい、解決までの道筋を立てることが難しいという課題が生じます。

当社では、そんな新入社員が安心して相談しながらも、自律的に研修に取り組んでいける環境をつくるため、入社2~5年目の若手社員にも積極的に研修講師を受け持ってもらうことで、「サポート体制」の整備に取り組んでいます。

講師となってもらう先輩社員の方には、講師役を務めるにあたり、「答え」をそのまま教えるのではなく、「答え」を導くまでに生じている「課題のヒント」や「検討プロセスの進め方」を新入社員に向けてアドバイスしてもらうように併せてお伝えをしています。

先輩社員の側面からすると、答えを教えれば楽だろう。と皆さんはじめは考えられていると思いますが、新入社員の状態を見ながら、指導を調節する手法を体験いただく点が後輩指導力の向上にもつながります。講師対応後、「新入社員向けの講師をやることでより自身の理解も深まった」というように成長を感じられるコメントをしてくれる社員の方もでてきており、育成の好循環が徐々に生まれてきたと、手ごたえを感じています。

1年目は誰しも教わる立場となりますが、先輩社員からエンジニアとしてのふるまいや考え方を吸収してもらうことで、2年目には教える側の立場に変わり、3年目以上になると、プロジェクトやチームの中でもリーダーとして指示を出したり助言を求められたりすることがあり、自身の範疇に収まらず、より広い視点での活動が求められます。

若手社員に対しても、新人研修を修了した後も継続的に成長機会や後進となる人財とのネットワーキングを構築してもらうことを通じて、より組織的な人財基盤の強化に貢献されていくのではと考えているところもあります。

研修後も継続的にサポート

また、新人研修終了後のキャリア形成をサポートする人事諸制度についてですが、

メンター制度、OJT制度

研修が終わった後も新入社員には経験豊富な先輩社員がメンターとして付き、OJTを通じて実践的なスキルを身につけることができます。これにより、疑問や不安を解消しながら成長することが可能です。

資格取得支援とキャリアパス

エクシオ・デジタルソリューションズでは、資格取得支援制度を設けており、社員のキャリアアップを積極的にサポートしてくれます。多くの社員が高度IT技術資格を取得し、専門性を高める組織風土が根付いています。

おわりに

エクシオ・デジタルソリューションズでは、技術と人間力を兼ね備えたプロフェッショナル達が事業を担っています。研修担当として、今後も、後進を担う人材の育成を推進できるといいなと思いますし、弊社の取り組みをこのような場で知ってもらうという活動も増やしていきたいなと思います。